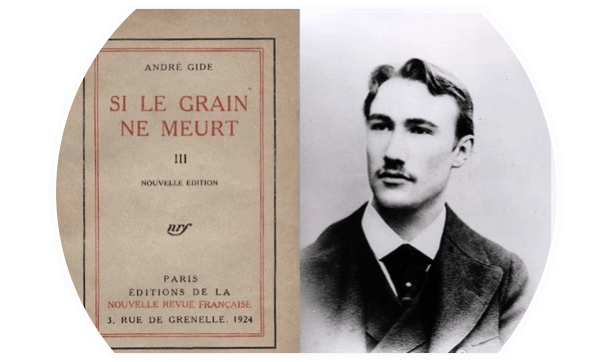

André Gide fait l’objet d’une grande admiration, autant dans les doctes milieux littéraires, que chez les lecteurs. Mais il en est des coups de foudre littéraires comme il en est des amoureux : cela ne se commande pas. En résulte, une demi-satisfaction plus encline à célébrer la beauté de la langue française déployée que la plaidoirie auto-justificatrice de cette fausse-vraie-biographie. Par chance, la lecture de Si le grain ne meure se fait en 2023 et non en 1920-21, 1924 ; 1926 ou 1936 selon les éditions ; cela change tout. Pas certaine, qu’étant donné la nature du récit, sa lecture ait été recommandée à l’époque.

« Le vêtement tomba ; il rejeta au loin sa veste, et se dressa nu comme un dieu. » Au milieu de la deuxième partie du récit, après l’avoir passé au tamis de la justification, cette phrase vient en écho, en cohérence et en révélation de la mise en condition de l’incipit : « En vérité nous nous amusions autrement (…), nous avions ce que j’ai su plus tard qu’on appelait de mauvaises habitudes ». Il, c’est le très jeune Ali, jeune garçon dont la plastique fait céder les inclinations pédérastes du fondateur de la NRF. Nous sommes dans l’Algérie de 1893, dans la campagne de Sousse, l’adulte Gide libère son désir, dans sa main, en caresses sur la peau et le corps de l’enfant.

Si le grain ne meure est une allusion aux versets 24 et 25 du chapitre XII de l’Évangile selon Saint-Jean : « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Pour Gide, ces mots illustrent la vérité de la nature de chacun, selon laquelle l’on se doit de vivre, l’on a le droit de vivre. Il le dit lui-même ainsi dans ses Œuvres complètes (XV, 514) : « C’est un devoir de se faire heureux. », sans se poser un instant la question du prix de ce devoir et à qui le faire payer.

En plus de trois cents pages, André Gide construit sa mythologie biographique pour amener le lecteur à l’indulgence envers ce qui doit être simplement nommé homosexualité mais, surtout, tragiquement : pédophilie. À certains moments, et c’est là où le lecteur peut être à côté de la plaque, les phrases sont tellement belles, célèbrent si lyriquement le plaisir charnel homosexuel : « jubilation frémissante », qu’on en oublierait le versant pédérastique.

Si cet ouvrage, œuvre d’art littéraire, reste inconfortable du premier au dernier chapitre, s’il oblige à une lecture oblique, c’est parce qu’il rend aimable ce qui reste, et restera toujours, moralement inacceptable : l’abus et le commerce sexuel de jeunes enfants.